ログアウトされました

腰部脊柱管狭窄症

腰部脊柱管狭窄症について

神奈川県川崎市

医療法人明徳会 総合新川橋病院

整形外科部長 脊椎・脊髄センター長

須賀 雄一 先生

はじめに

日本人のおよそ5人に1人が腰痛で悩んでいると言われています。腰痛を持っている方の8割は病院で検査をしてもはっきりとした原因が分かりません。しかし、原因が分かる2割の方は、脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)や椎間板(ついかんばん)ヘルニア、腰椎圧迫骨折(ようついあっぱくこっせつ)と呼ばれる病気や怪我を患っています。また非常に稀でありますが、ばい菌が背骨に入ることで発症する化膿性脊椎炎(かのうせいせきついえん)や、背骨に癌が転移することで発症する脊椎腫瘍(せきついしゅよう)、脳梗塞、糖尿病、足の動脈硬化が原因で腰痛になることもあります。ここでは、腰痛の代表的な疾患である腰部脊柱管狭窄症について詳しく説明していきます。

腰部脊柱管狭窄症について

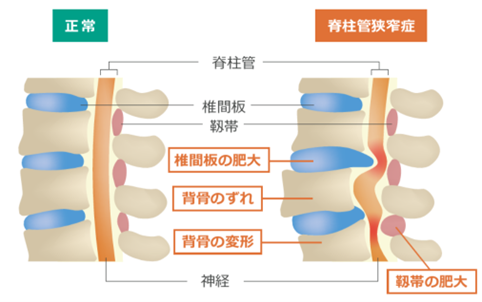

人間の首から腰にかけて存在する背骨には、脊柱管と呼ばれるトンネルが通っています。この脊柱管が何らかの理由で狭くなると、中を通っている神経が狭窄(圧迫されて狭くすぼまってしまうこと)されて様々な症状が起こります。腰の付近で起こるこの症状を腰部脊柱管狭窄症と呼びます。

狭窄の原因は様々ですが、代表的なものとして椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、脊柱変形などがあり、日常的に腰に負担がかかる動作をする方に多く見られる傾向にあります。加齢に伴い椎間板や椎体、椎間関節が徐々に変形することで狭窄が進行し、症状も悪化していってしまいます。

人間の首から腰にかけて存在する背骨には、脊柱管と呼ばれるトンネルが通っています。この脊柱管が何らかの理由で狭くなると、中を通っている神経が狭窄(圧迫されて狭くすぼまってしまうこと)されて様々な症状が起こります。腰の付近で起こるこの症状を腰部脊柱管狭窄症と呼びます。

狭窄の原因は様々ですが、代表的なものとして椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、脊柱変形などがあり、日常的に腰に負担がかかる動作をする方に多く見られる傾向にあります。加齢に伴い椎間板や椎体、椎間関節が徐々に変形することで狭窄が進行し、症状も悪化していってしまいます。

腰部脊柱管狭窄症の症状

神経が圧迫されると、お尻やふくらはぎ、足にも痛みやしびれを感じるようになります。これを坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)と呼びます。歩行を続けると痛みやしびれが強くなり、座って休憩を取らないと症状が治らない、間欠性跛行(かんけつせいはこう)も見られるようになります。

軽症の場合は、腰をかがめて休むと症状がすぐに軽快しますので、腰が曲がった状態(自転車に乗ったり、買い物でカートを押したりしているとき)では問題なく歩けます。しかし、症状が悪化すると連続で50mの歩行さえもできなくなり、台所で少し立っているだけでも足がしびれるなどしてしまい、頻繁に休憩を取らなければならなくなります。

さらに、馬尾神経(ばびしんけい)と呼ばれる部分が圧迫されると、下肢にしびれやだるさを感じる他、頻尿などの排尿障害や排便障害が現れることもあります。これを馬尾症候群(ばびしょうこうぐん)と言います。

腰部脊柱管狭窄症の治療

神経のどの部分を圧迫しているか、どの程度圧迫しているかにより治療は異なります。神経根(しんけいこん)と呼ばれる部分に圧迫が限定される場合には、薬物療法やリハビリ、神経ブロック注射などの保存治療が行われます。

薬物療法では症状に合わせて鎮痛薬を使い分けます。また、腰回りの筋肉をつけることも腰痛を取り除くことにつながるため、筋力アップのトレーニングや腰に負担をかけない姿勢なども取り入れます。

鎮痛薬を服用しても痛みやしびれが取れない場合や、痛みやしびれをすぐに解消したい場合などには神経ブロック注射を打ちます。神経ブロック注射とは、痛みやしびれ、麻痺などを起こしている神経の周辺に局所麻酔剤を注入することでその神経の働きを一時的に止め、痛みを取ったり、筋肉の緊張を取り除いて血行を改善し、しびれや麻痺を軽減させたりする治療法です。また、正しくリハビリを行う上ためには痛みは大敵です。神経ブロック注射を併用し、運動効率を高め、治療を効果的に行うことも大切です。

先に述べた薬物療法やリハビリ、神経ブロック注射などの保存治療で効果が得られなかった場合や、痛みによって思い通りの日常生活が送れなくなってしまった場合、間欠性跛行が進み、300メートル連続して歩けないようであれば、手術をおすすめします。また、馬尾神経が圧迫されている場合、手術をしなければ痛みを取り除けないことが多くあります。

腰の手術について

腰の手術を行わなければならない症例は主に2種類あります。

1つ目は、変形した骨や椎間板ヘルニアが神経に当たり、座骨神経痛の原因となっているケースです。この場合は皮膚に小さな穴を開け、そこに内視鏡を入れ、圧迫の原因となっている組織を見つけ、切除することで神経の圧迫を取り除きます。翌日から歩行を開始でき、数日で退院することができます。早期離床、早期リハビリを行うことで早く社会復帰することを目指します。

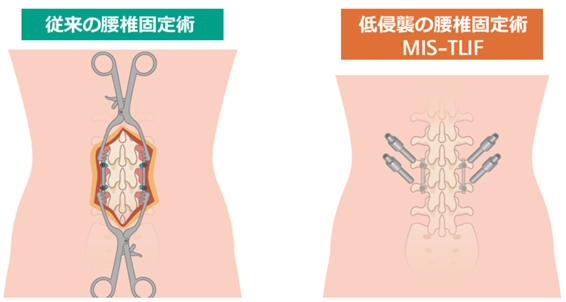

2つ目は、背骨が前や横にずれたり、腰が曲がったりすることで猫背などの極度の変形や不安定性が生じているケースです。加齢による変性が原因であることが多く、特に女性に多いといわれています。この場合は、圧迫する組織を取り除くだけでは症状が軽快しないため、変形を適切な位置まで矯正し、固定することで不安定性を取り除く、「脊椎固定術」と呼ばれる手術が行われます。

手術の進歩

手術は、全身麻酔をかけ、うつぶせの状態で背中を切開して行う後方アプローチが一般的です。従来の方法では背中側の筋肉を大きく切開して手術していたため、筋肉組織へのダメージが大きく、術後の回復に時間がかかっていました。しかし近年では、筋肉をなるべく傷つけないで行うMIS(Minimally Invasive Surgery=最小侵襲手術)が開発され、普及するようになりました。MISは、顕微鏡や内視鏡などを使用し、患者様への負担を少なくすることができる手術です。従来の方法より大幅に切開する部分を減らし、ピンポイントで患部のみを処置していくため、手術中は出血量も抑えられ、輸血も不要のケースが大半です。傷口も小さく済むため、術後の痛みも少なく、早い段階でリハビリを開始でき、短期間で日常生活に戻ることが望めます。そのため、当院ではMISをおすすめしています。ただし、全ての症例で適応できるとは限りませんので、リスク面も含め主治医とご相談ください。

手術方法の発展により、高齢で手術を諦めていた患者様など多くの方にとって、治療を進めやすい環境が整ってきていると感じています。

人間の首から腰にかけて存在する背骨には、脊柱管と呼ばれるトンネルが通っています。この脊柱管が何らかの理由で狭くなると、中を通っている神経が狭窄(圧迫されて狭くすぼまってしまうこと)されて様々な症状が起こります。腰の付近で起こるこの症状を腰部脊柱管狭窄症と呼びます。

狭窄の原因は様々ですが、代表的なものとして椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、脊柱変形などがあり、日常的に腰に負担がかかる動作をする方に多く見られる傾向にあります。加齢に伴い椎間板や椎体、椎間関節が徐々に変形することで狭窄が進行し、症状も悪化していってしまいます。

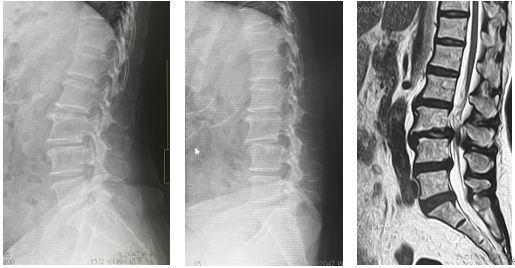

術前X線、MRI側面像。第3腰椎の変性すべり症による腰部脊柱管狭窄症。第3/第4腰椎椎体間に不安定性を認める。

人間の首から腰にかけて存在する背骨には、脊柱管と呼ばれるトンネルが通っています。この脊柱管が何らかの理由で狭くなると、中を通っている神経が狭窄(圧迫されて狭くすぼまってしまうこと)されて様々な症状が起こります。腰の付近で起こるこの症状を腰部脊柱管狭窄症と呼びます。

狭窄の原因は様々ですが、代表的なものとして椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、脊柱変形などがあり、日常的に腰に負担がかかる動作をする方に多く見られる傾向にあります。加齢に伴い椎間板や椎体、椎間関節が徐々に変形することで狭窄が進行し、症状も悪化していってしまいます。

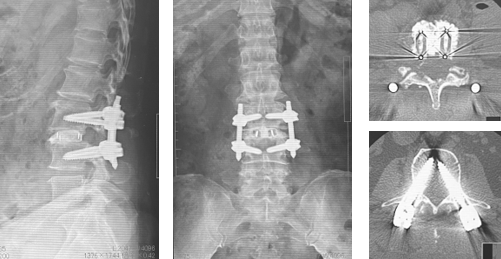

経皮的椎弓根スクリューを使用した第3/第4に対する低侵襲な腰椎固定術(MIS-TLIF)の術後写真。

人間の首から腰にかけて存在する背骨には、脊柱管と呼ばれるトンネルが通っています。この脊柱管が何らかの理由で狭くなると、中を通っている神経が狭窄(圧迫されて狭くすぼまってしまうこと)されて様々な症状が起こります。腰の付近で起こるこの症状を腰部脊柱管狭窄症と呼びます。

狭窄の原因は様々ですが、代表的なものとして椎間板ヘルニア、腰椎すべり症、脊柱変形などがあり、日常的に腰に負担がかかる動作をする方に多く見られる傾向にあります。加齢に伴い椎間板や椎体、椎間関節が徐々に変形することで狭窄が進行し、症状も悪化していってしまいます。

質問1 日常生活で腰痛を予防する方法はありますか?

腰に対する負担を考える場合、寝ている状態を1とすると、立っている状態はその4倍の負担が掛かっていると言われています。また、腰を曲げて重たいものを持つ状態ではその10倍の負担にもなると言われています。そのため普段の生活で腰に負担のかからない良い姿勢を心掛け、重い物を持つときは膝を曲げて、腰に負担を掛けないようにすることが重要です。また、腰回りの筋力をアップしたり、適度なダイエットにより腰の負担を軽減したりすることも大切です。

質問2 腰回りの筋力アップは主にどういった方法がありますか?

一番のおすすめはプール内でのウォーキングです。中々プールに行くことができない方は、朝のラジオ体操をしたり、少し大股で歩いたりすることでも効果はあります。まずは無理のない範囲で体を動かしていきましょう。

質問3 ストレスを感じると腰が痛くなることがあります。ストレスと腰痛は関係があるのでしょうか?

一般的にはストレスが原因で腰痛になるとは言えません。しかし、ストレスが痛みを慢性化させると言われています。仕事や日常生活に不満がある方や、不規則な勤務形態で働かれている方などはストレスを感じやすいので、腰痛が慢性化しやすいと思われます。環境を変えたり、気分をリフレッシュしたりするなど、ストレスをなるべく溜めないようにすることが重要です。

質問4 どのようなタイミングで受診すべきですか?

外来にいらっしゃった患者さんに問診すると、以前から腰痛や足のしびれを自覚していたものの、安静にしたり、市販の痛み止めを飲んだりしていたら改善したという方がほとんどです。症状の悪化と軽快を繰り返すうちに、だんだん改善しにくくなり受診されているようです。

しかし、症状を気にしながら数カ月間など長期にわたって様子をみるより、もっと早めに受診されることをおすすめします。早期受診により、減量や姿勢の指導、リハビリ体操へのアドバイスを受け、日常生活習慣を見直すことで症状の悪化を防げることが多々あります。また前述の通り、脳梗塞やがんなど他の病気が原因になっていないかを確認するためにも、精密検査を受けることは大切です。

質問5 痛みはなく、足首が上がりづらいのですが、受診した方がいいですか?

足首が上がりづらい、動かしにくいという場合、麻痺が起きている可能性がありますので、やはり一度早めに整形外科を受診してほしいと思います。神経には感覚神経と運動神経があり、感覚神経が圧迫されると痛みが出るのに対し、運動神経では痛みをあまり感じないまま、麻痺が進みます。痛みが弱いため発見が遅れ、そのままにしていると気づかないうちに悪化し、改善しにくくなることがあります。

麻痺は、患者さん自身ではなかなか気づきにくいものですが、歩いているとスリッパがすぐに脱げる、平地歩行でもつま先が引っかかるなどがないかチェックしてみてください。歩いているときに膝崩れするといった症状も要注意です。

質問6 手術後のリハビリはどのように始めるのですか?

当院の術後のスケジュールの一例を示します。

手術後の当日はベッド上での安静となります(コルセットを装着し寝返りは可能)。起き上がったり、トイレに立ったりすることはできません。

術翌日は腰に負担のかからない寝返りや起き方の方法、ご自身で正しくコルセットを装着するための練習を始めます。また、車いすに乗ることから始め、座り方や立ち方など、看護師の介助のもと動作が安全に行えるよう練習します。体力的に問題がなければ、ベッドサイドにて理学療法士とともに軽い運動を行います。術後2日目はリハビリ室に通い、理学療法士の指導のもと、筋力トレーニングや平行棒、歩行器を用いて歩行訓練を行います。術後3日目は平行棒→歩行器→杖や独歩へと歩行訓練を少しずつステップアップしていきます。術後の状態にもよりますが、翌週以降には階段昇降や床からの立ち座りなど患者様の生活様式に沿って腰に負担が掛かりにくい日常生活動作の練習を行い、退院に向けてリハビリを強化していきます。

なお、高齢でリハビリが進みづらく、退院後は一人暮らしになるので不安という方には、回復期リハビリテーション病棟を紹介し、そちらに移ってリハビリを継続するという方法もあります。

手術翌日からリハビリ!?と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、寝たきりの状態を続けることの方が身体に良くないことが近年分かっています。手術後、できるだけ早い段階から身体を動かすことで入院期間を短くしたり、退院時の身体機能や退院後の歩行機能をよりよく改善できたりすることが分かってきました。手術後の筋肉量や体力の低下を防ぎ、患者様が退院した後も日常生活を送ることに自信が持てるよう、できるだけ早くリハビリを行います。

質問7 気になる痛みやしびれは術後すぐに取れますか?

しびれは、手術を受けてもなかなか完全には取れないという方がしばしばいらっしゃいます。レントゲン画像やMRI画像で見る限り、脊柱管の狭窄は無くなり十分に広がっていても、手術をする前までに神経のダメージが大きかった場合などは特にそうした傾向がみられます。主治医の先生とコミュニケーションを取りながら、術後も適切に薬を飲んだり、リハビリに取り組んだりして、根気よく治療を続けていくことが大切です。数カ月単位で様子をみることで、少しずつ改善していくケースもあります。

質問8 手術を受ける上で知っておくべきリスクはありますか?

全身麻酔での手術となりますので、手術前には心電図や採血などの検査を行います。糖尿病や腎疾患を抱えている方は、術前から内科医としっかり連携していくことが欠かせません。血液をサラサラにする薬を飲んでいる方は、一時的に薬を中断する必要があります。また、糖尿病の方は術後感染のリスクが高いため、一週間ほど前に入院して血糖値のコントロールをしてから手術に臨みます。

術中・術後、足を動かさない状態が長く続くと、血液の流れが悪くなり、血栓ができるリスクがあります。血栓が肺に流れ、肺動脈を詰まらせる肺血栓塞栓症(はいけっせんそくせんしょう)は危険な合併症ですので、術翌日にはリハビリを開始するなど、なるべく寝ている時間を短くします。

質問9 退院後の生活で気をつけることはありますか?

退院後の生活で気をつけることはありますか?

健康な体を維持するために、筋力アップと柔軟性の確保に努めてください。入院中はリハビリをがんばっていたのに、自宅に戻るとおろそかになってしまうことがあります。定期的に受診しチェックを受けながら、やる気を維持することが大切です。最近では、スマートフォンにも万歩計機能が付いていますので、それを励みにウォーキングを行うのも良いでしょう。先述の通り、全身の筋力アップにつながる水中ウォーキングは特におすすめです。運動制限は特に設けられませんが、ジャンプと着地を繰り返すような動きは好ましくありません。それ以外でも、運動後に腰や足の痛みが現れ、数日間続くようであれば、それは今の体の状態には合っていないということです。運動の負荷を落としたり、もう少し基礎的な運動に切り替えたりするなどして、無理なく体を動かしましょう。

最後に

神経は一度強いダメージを受けると回復しにくくなると言われていますので、症状が悪化する前に勇気を出してできるだけ早く病院に足を運んで欲しいと思います。薬やリハビリ、神経ブロック注射といった保存治療で症状が緩和することもあります。症状に合わせた最善の治療方法を医師と一緒に考えましょう。まずは、おひとりで悩まずに受診し、医師へご相談ください。また、腰痛や足のしびれで治療を始め、すでに数カ月間が経過しているのに変化が見られないという場合、今受けている治療法ではなく、別の治療法が良い可能性もあります。セカンドオピニオンとして、他の脊椎専門医に話を聞いてみても良いと思います。今までの治療内容の確認のため、紹介状を書いてもらうのが望ましいですが「他院を紹介してほしい」と言い出しづらければ、ご自身で専門医を調べて訪ねても良いでしょう。

専門医にかかると手術が前提になるのでは、といった心配は不要です。保存的治療などで症状が緩和される可能性もありますから、ご自身に合った治療法を専門医と相談しながら見つけてください。

※ 先生方のご所属・肩書などは、執筆いただいた当時のものです。